Research

研究内容

5.微生物の捕食-被食相互作用と形態変化による生存戦略

微生物と食物連鎖

微生物は環境中では様々な生物と相互作用して生存しています。一次生産者である藍藻は光合成によりCO2を固定して増殖します。従属栄養性の微生物は、一次生産者が固定した有機物や細胞そのものを捕食し、さらにこれらが大型の微生物や動物に捕食され自然界の食物連鎖を形成します。

繊毛虫・黄金色藻などの原生生物は、バクテリアを捕食する微生物で、特に水圏環境中ではバクテリアのバイオマス量をコントロールする働きを担う重要な微生物です。一次生産者が固定したCO2由来の炭素を循環させる作用から、海洋生物学の分野では「生物ポンプ」とも呼ばれています。

微生物の捕食−被食相互作用と微細藻類培養

自然界で起こる微生物相互作用は、微生物を利用したバイオプロセスでも起こりえます。微細藻類の培養では、培養規模が大きくなると目的外の環境微生物が混入することは避けられず、安定なバイオマス生産のためにはその対応が求められます。捕食性微生物の混入による捕食-被食者相互作用は自然界の食物連鎖が培養系内で再現されるようなものであり、藻類バイオマスの生産を目的とした培養プロセスでは深刻な被害を受けます。

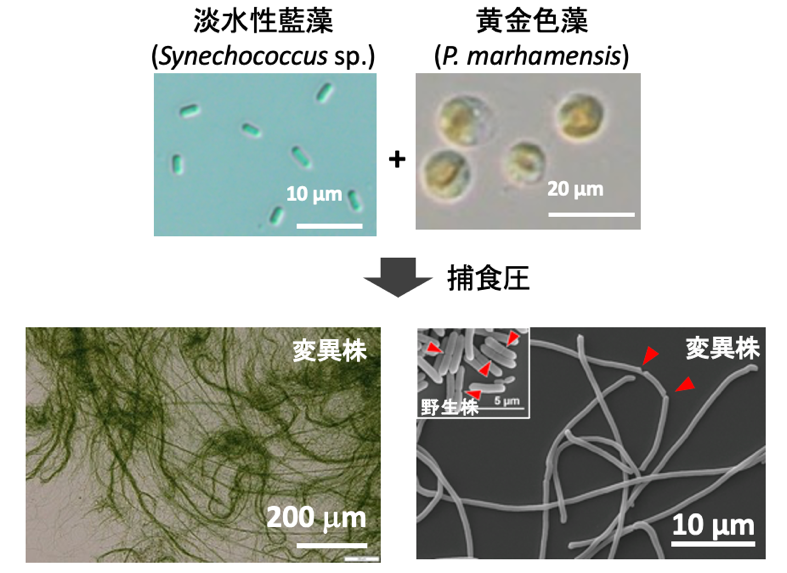

捕食圧下におけるバクテリア細胞形態の変化

私たちは微細藻類(藍藻)を捕食性原生生物とともに培養すると、その大部分は捕食により死滅するものの、ある一定数が変異によって形態を変化させ、生存する現象を見出しました。これは、藍藻(バクテアリア)の捕食-被食相互作用における生存戦略のひとつであると考えられます。また、変異遺伝子の解析から形態変化に関わる新たな因子も見出されています。細胞形態形成は微生物生理の非常に基本的なメカニズムであり、今後の展開に興味が持たれます。